钴酸锂(LiCoO2)材料具有高的材料真密度(5.05 g cm−3)、压实密度(4.1~4.2 g cm−3)和体积比能量(~2709 Wh L−1),以LiCoO2为正极和石墨(C)为负极的锂离子电池在便携式电子产品应用中占据了主导地位。目前商业化石墨负极的比容量开发已经接近其理论极限,进一步提高电池的能量密度可采用更高比容量硅基负极材料代替石墨负极。然而,硅基负极材料的首次库伦效率普遍偏低,电池首次充电过程中消耗大量的电化学活性锂(~15%或更高),从而降低了电池的能量密度,限制了硅基负极材料在高比能锂离子中的产业化应用。常见的锂补偿策略是使用额外的独立补锂材料作用于电极或使用电化学过程补锂,但是这些操作往往存在操作过程复杂或安全性差等情况。

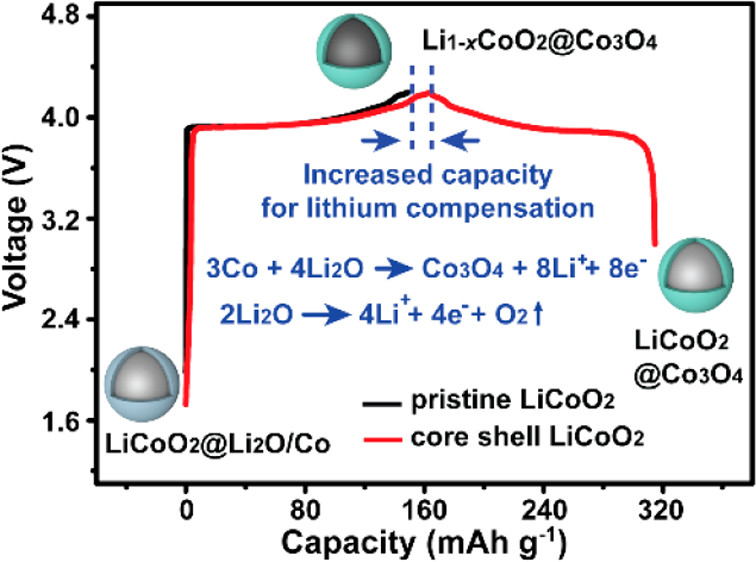

本研究提出了一种锂补偿的新思路:将预锂化试剂原位植入到正极材料,在颗粒尺度实现了均匀补锂。该工作采用液相化学法在LiCoO2颗粒表面原位植入了一层Li2O/Co作为预锂化纳米层形成了LiCoO2@Li2O/Co核壳正极材料(CS-LiCoO2)。该预锂化纳米层在电池首次充电过程中会发生不可逆电化学反应(4Li2O + 3Co → 8Li++ 8e-+ Co3O4, 2Li2O → 4Li++ 4e-+ O2↑)提供高容量电化学活性锂离子用于补偿负极材料表面所消耗的活性锂离子,从而提升电池的能量密度。通过在LiCoO2表面构筑1.5 wt%含量的Li2O/Co预锂化纳米层(~20 nm),CS-LiCoO2的首次充电比容量比原始的LiCoO2正极的首次充电比容量高15mAh g−1,且保持了LiCoO2正极材料高的放电比容量和良好的循环稳定性。预锂化纳米层的厚度可以通过调节反应试剂的比例来有效调控。所制备的CS-LiCoO2与现有电池极片制备工艺和电池装配工艺兼容性良好,无需惰性气氛特殊环境,同时,CS-LiCoO2也展现出了良好的空气稳定性。该研究工作提出并设计了一种新型的LiCoO2预锂化策略,并揭示了预锂化纳米层在充放电过程中的转变和作用机制,对于提升负极首次库伦效率较低的全电池的能量密度具有重要意义。相关研究以“Conformal Prelithiation Nanoshell on LiCoO2Enabling High Energy Lithium-Ion Batteries”为题发表在期刊Nano Letters上。