金属锂负极具有极高的比容量(3860 mA h g-1)和极低的氧化还原电位(-3.04 V),能够大幅提升锂金属电池的能量密度。长期以来在锂金属电池研究中主要使用厚锂(500 mm)作为负极,然而厚锂极片的使用增加了电池质量,过量的金属锂不参与电池循环,导致电池能量密度降低。因此,具有极轻质量的薄锂(<50 mm)负极成为下一代锂金属电池的理想选择。然而,受限于金属锂较差的可加工性,很难通过机械辊压的方法制备薄锂。另一方面,由于金属锂的不均匀沉积和面容量的降低(<10 mA h cm-2),薄锂负极在循环过程中往往快速失效。这两个问题严重限制了薄锂负极在锂金属电池中的应用。

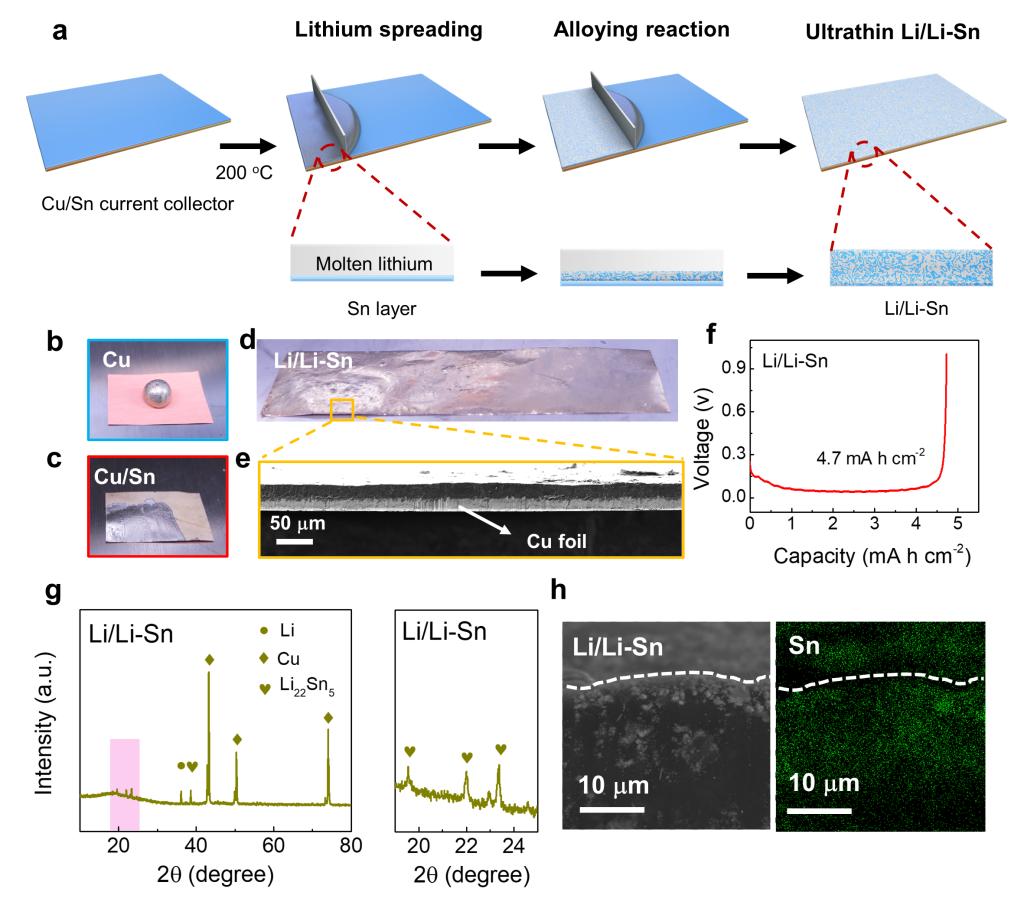

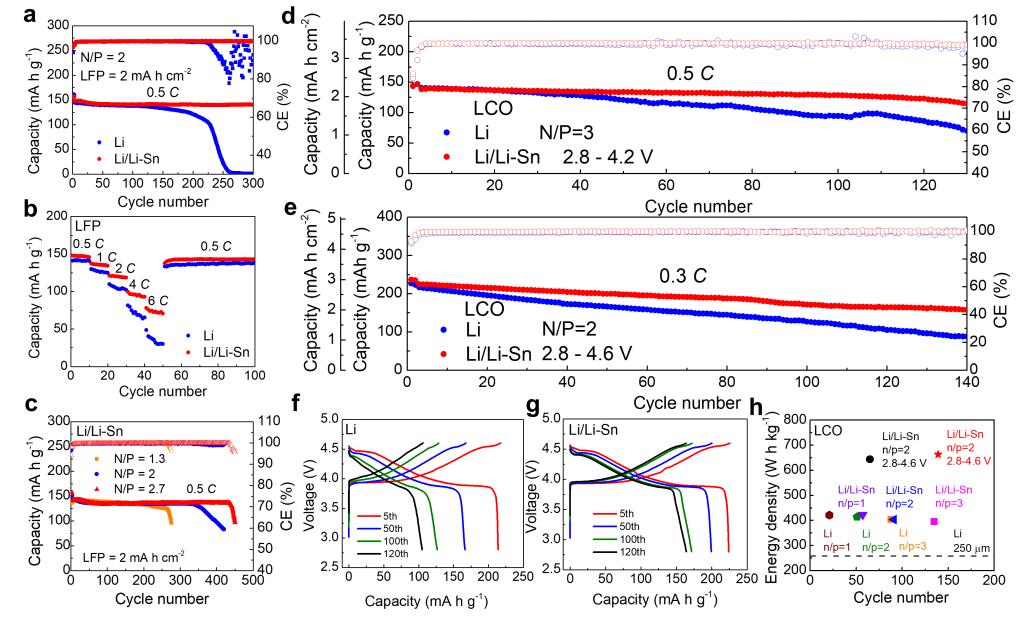

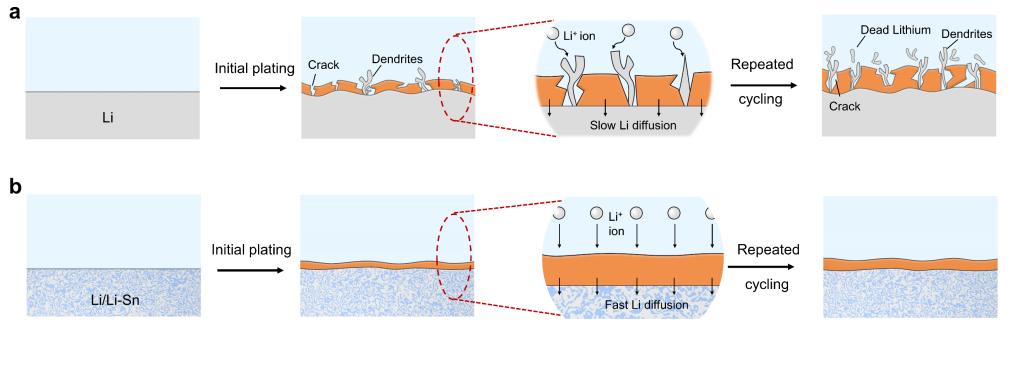

近日,孙永明教授课题组该文章报道了通过高温下对熔融锂进行涂布,在亲锂集流体Cu/Sn表面构筑薄锂层。作者利用金属锂与锡的合金化反应,促进熔融锂在铜集流体表面铺展,通过控制熔融锂的用量实现厚度为10-50 mm薄锂负极的可控制备。研究表明,熔融锂与锡发生反应,生成细小的Li22Sn5合金颗粒,并在热扩散作用下均匀分布于薄锂电极内部,形成由Li-Sn合金修饰的薄锂负极Li/Li-Sn。由于有铜集流体作为支撑,薄锂负极的机械强度显著提升。进一步研究发现,Li-Sn合金具有较好的亲锂性和较高的锂扩散系数(10-11 cm2 s-2),可以提供充足的金属锂沉积位点和促进锂在电极表面的扩散,从而均匀化金属锂的沉积,抑制枝晶生长。由于Li-Sn合金对金属锂沉积的改善作用,在醚类电解液中厚度为25 mm的Li/Li-Sn负极组装的对称电池在1 mA cm-2、1 mA h cm-2电流条件下可以稳定循环900小时,显著延长了薄锂负极的循环寿命。将Li/Li-Sn薄锂负极与商业化正极材料组装成全电池LiCoO2||Li/Li-Sn(LiCoO2面容量为2.8 mA h cm-2),在N/P比为2、电流大小为0.3 C条件下可以稳定循环100次,容量保持率为77%,能量密度高达662.4 W h kg-1。该研究工作为薄锂负极的可控制备提出了一种新的策略,利用亲锂金属的合金化反应实现了在铜集流体表面构筑超薄金属锂层,同时原位生成的Li-Sn合金可以作为成核位点诱导金属锂的均匀沉积,不仅提升了锂金属电池的循环寿命,同时其极轻的质量提升了电池能量密度,解决了薄锂负极能量密度与循环稳定性“二者不可兼得”的矛盾。

图1(a)Li/Li-Sn薄锂负极的制备过程示意图;(b,c)熔融锂在Cu和Cu/Sn集流体上的亲锂性;(d)Li/Li-Sn薄锂负极的实物照片;(e)Li/Li-Sn薄锂负极的截面SEM图;(f)Li/Li-Sn薄锂负极首次脱锂示意图;(g)Li/Li-Sn的XRD图谱;(h)Li/Li-Sn薄锂负极的截面SEM图

图2 (a,b)LFP||Li和LFP||Li/Li-Sn电池的循环稳定性和倍率性能;(c)LFP||Li/Li-Sn电池在不同N/P比下的循环稳定性;(d)LCO||Li和LCO||Li/Li-Sn电池在N/P=3、0.5 C下的循环性能;(e)LCO||Li和LCO||Li/Li-Sn电池在N/P=2、0.3 C下的循环性能;(f,g)LCO||Li和LCO||Li/Li-Sn电池的电压-比容量曲线;(h)LCO||Li和LCO||Li/Li-Sn电池的能量密度和循环性能对比图

图3 金属锂在Li(a)和Li/Li-Sn(b)负极上的沉积/溶解示意图

2021年10月13日,材料类顶级期刊《Advanced Energy Materials》在线上以“Doctor-blade casting fabrication of ultrathin Li metal electrode for high-energy-density batteries”为题报道了相关成果(论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/aenm.202102259)。该研究得到了国家自然科学基金(No. 51802105)和武汉光电国家研究中心创新基金的资助。