一、研究背景

为确保电动汽车在高纬度、高海拔地区和寒冷冬季下稳定运行,提高低温(<-20℃)环境下电池的能量密度至关重要。传统锂离子电池使用石墨负极,其能量密度较低,在低于0°C的温度下性能和寿命显著下降,限制了低温环境中的应用。金属锂由于其超高的理论容量、极负的电化学电势和独特的电沉积/剥离机制,被认为是适用于低温高比能电池的首选负极。然而,随着温度降低,锂金属负极附近的Li+传输变得极为缓慢,导致不均匀的锂沉积行为,从而引发电池的快速失效和潜在的安全问题。为解决这些问题,当前研究主要集中在电解液配方的优化,包括引入低极化性和低熔点溶剂以提高电解液的低温离子电导率,采用氟化电解液以优化溶解结构、降低Li+去溶剂化势垒,以及原位构建固体电解质界面层以保护金属锂表面的稳定性。然而,即使使用了这些先进电解液,目前开发的锂金属电池在低温条件下仍然难以实现高容量(> 4mAh cm-2)和长寿命(> 500 h)。

二、研究工作介绍

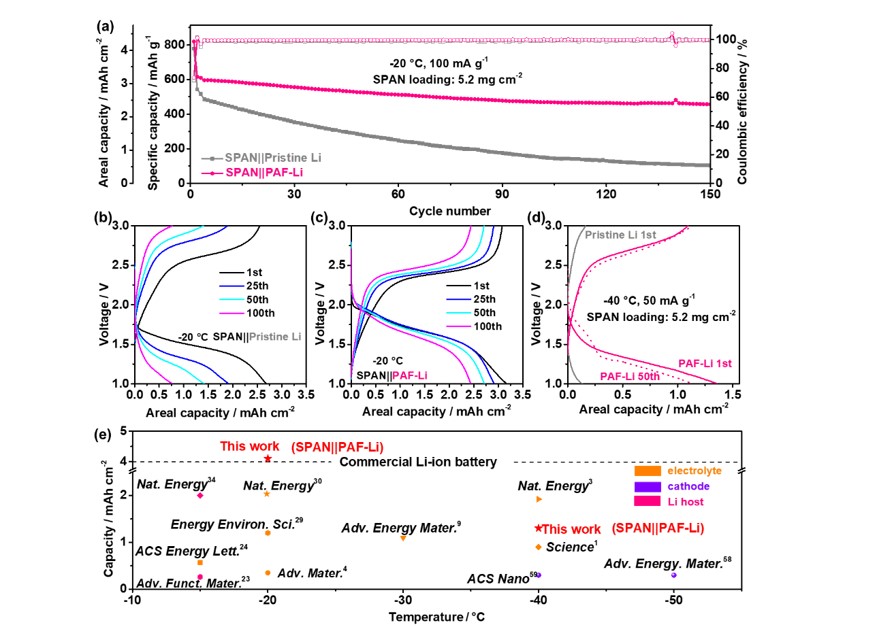

近日,华中科技大学孙永明课题组提出了一种复合聚合物-合金-氟化物(PAF)界面层,成功改善了低温条件下锂金属负极的电化学反应动力学和稳定性,实现了低温锂金属电池的高容量和长寿命。该复合界面层包含嵌入聚合二氧戊环(PDOL)基质中的大量梯度氟化固溶体合金复合纳米粒子(LiAg/LiF)。这种独特的组分和结构设计赋予了复合界面层卓越的锂亲和性和离子传输通道,使锂离子能够在电解液和锂负极界面处迅速均匀传输。此外,界面层还具有软硬结合的特性,有助于抑制锂枝晶的生长,并在低温循环中保持稳定性。通过增强锂离子迁移的界面动力学,所设计的PAF-Li阳极在-40°C的对称电池配置中稳定工作720小时,具有低电压滞后和无枝晶电极形态。当与高载量硫化聚丙烯腈(SPAN)正极搭配使用时,该电池在-20℃下达到4.26 mAh cm−2的商业级容量商业级容量,并连续循环150次,容量保持率高达74.7% 该工作以发表在国际知名期刊ACS Nano上。李元建,毛尔洋,和Min Zhiwen为本文共同第一作者,孙永明教授为本文通讯作者。

三、图文导读

图1. (a) PAF-Li电极的制备过程示意图。PAF-Li电极的(b)XRD衍射图谱,(c,d)XPS的图谱,(e)TOF-SIMS图谱,(f)红外图谱,(g,h)SEM图以及相应的EDS元素分布图。

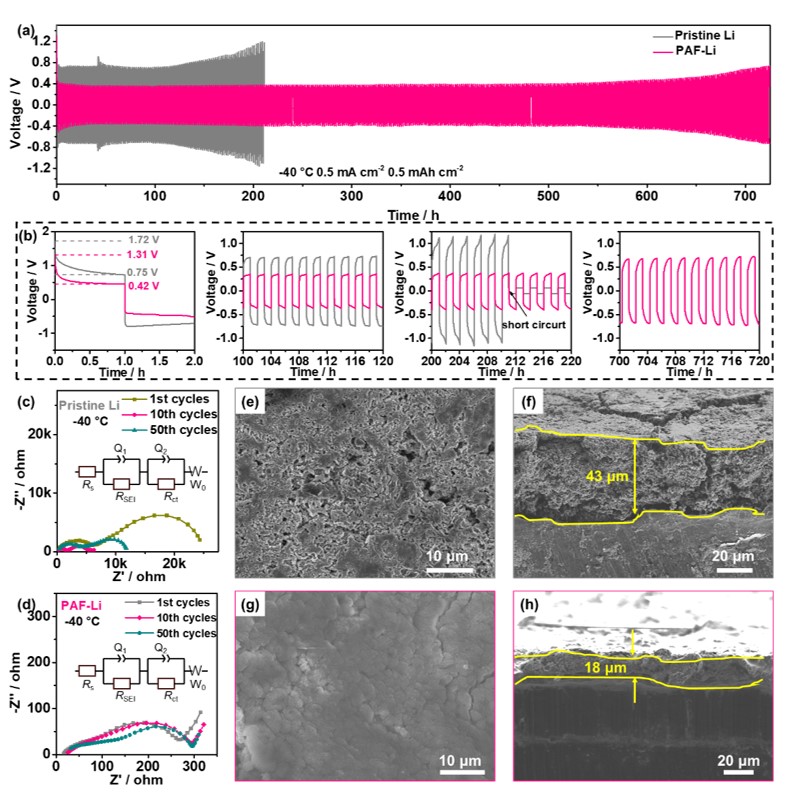

图2 (a,b)Li||Li 和PAF-Li||PAF-Li 对称电池-40℃下循环过程中的电压分布曲线;(c)Li||Li 和(d)PAF-Li||PAF-Li 对称电池在-40℃下循环1、10以及50次后的阻抗图;(e,f)纯Li和(g, h)PAF-Li电极在-40℃下循环50次后的表面SEM图。

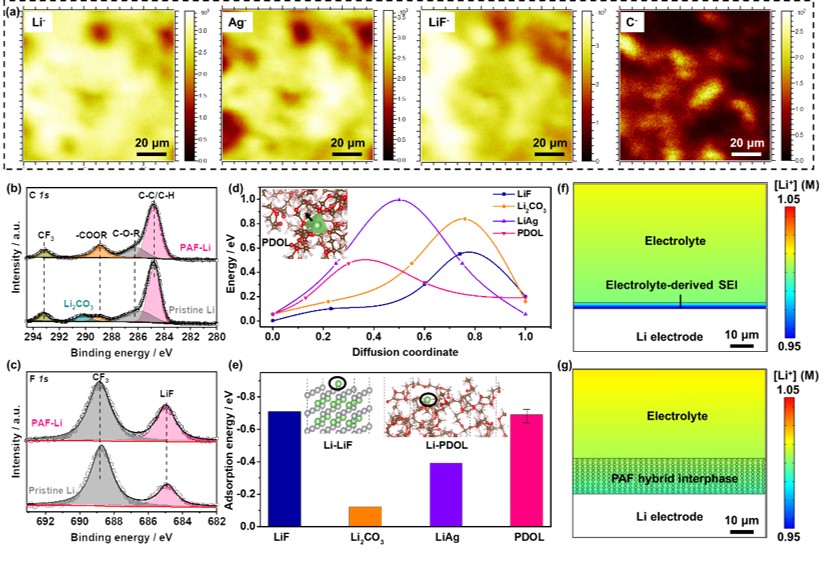

图3. (a)PAF-Li电池循环50次后的TOF-SIMS图谱;(b,c)纯锂和PAF-Li电极在循环50次后的XPS分析;(d)Li在LiF,Li2CO3, LiAg,和 PDOL中的扩散势垒;(e)LiF,Li2CO3, LiAg,和 PDOL对Li的吸附能;(f,g)COMSOL模拟在pristine Li和PAF-Li电极表面的Li+分布情况

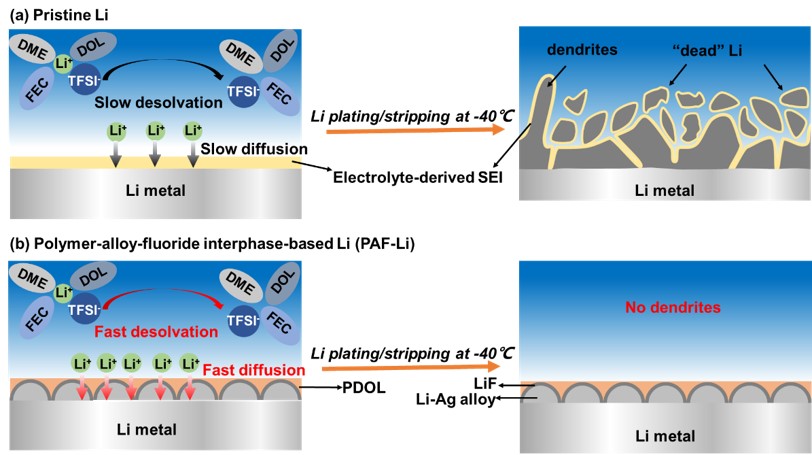

图4. (a)纯锂电极。电解液分解形成的富含Li2CO3的SEI覆盖在电极表面, 使得界面锂离子传输动力学缓慢,导致锂枝晶和死锂的形成。(b) PAF-Li电极。PAF 复合界面层中的 PDOL、Li-Ag 固溶体合金和 LiF的协同作用,使金属锂负极具有快速、均匀的锂离子传输能力,以及在 -40 °C 下无枝晶锂的沉积/溶解行为。

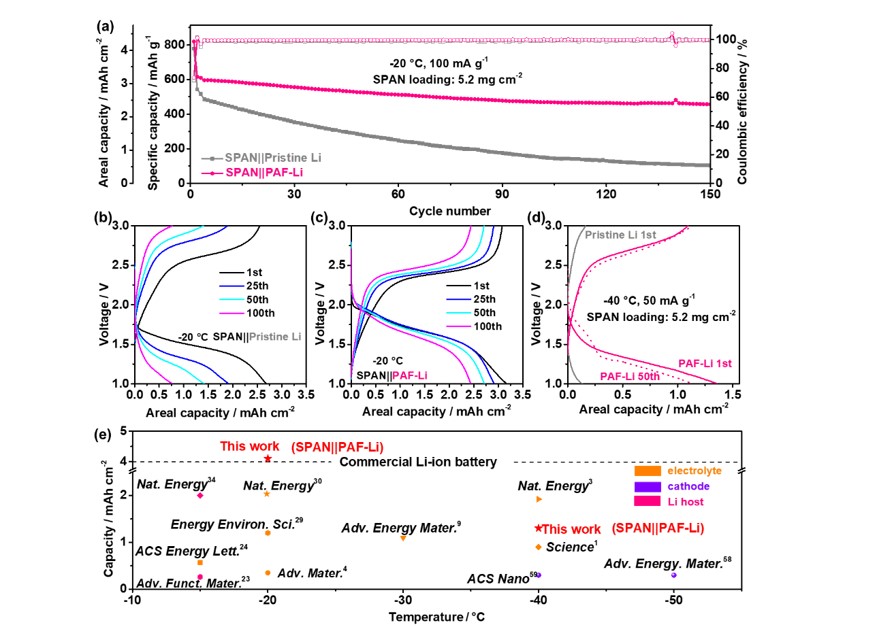

图5. (a−d) SPAN||Li和SAPN||PAF-Li电池的循环性能以及对应的充放电曲线。(e) SPAN||PAF-Li电池和文献中报道的低温锂金属全电池的性能比较

四、核心结论

综上所述,为解决锂金属电池在低温下界面离子传输动力学缓慢的问题,研究人员成功开发了一种聚合物-合金-氟化物复合界面层,用以修饰锂金属负极。这个界面层具备独特的结构和组分设计,不仅有效降低了Li+在电极-电解质界面的去溶剂化能垒和在电极表面扩散的能量障碍,从而加速锂沉积的反应动力学,还能够抑制锂枝晶的生长,并在长期循环中保持电极和界面结构的稳定性。这种可促进离子传输动力学的复合界面层设计为在低温条件下开发高容量、长寿命的锂金属电池提供了新的发展思路。