一、研究背景

石墨(Gr)作为锂离子电池负极材料比容量发挥已接近理论极限,无法满足不断增长的清洁能源存储和电动汽车等高比能储能领域的应用需求。目前,为了提高电池负极的比容量,通常通过材料设计将石墨和高容量的硅(Si,3579 mAh g-1)复合使用作为锂离子电池负极材料制备电极。然而,这些石墨-硅复合电极材料的制备方法通常涉及复杂的合成步骤和高昂的制作成本。将硅和石墨均匀混合制备复合电极是一种简单直接低成本的方法,但是研究发现其电极循环稳定性不理想,甚至比单独硅电极更差。目前关于石墨-硅混合电极中容量衰退机理的分析比较少,特别是从电化学-力学的角度,导致对高性能石墨-硅混合电极设计及性能优化缺乏理论指导。

二、主要内容

近期,华中科技大学孙永明教授,清华大学王莉教授与中国地质大学(武汉)蔡钊教授合作,从电化学-力学的角度研究了石墨-硅混合电极中两种材料的相互作用及其对循环稳定性的影响,作者首先通过对材料组成相同而电极结构不同的三种石墨-硅混合电极的电化学行为进行分析,并通过实验和计算揭示了石墨-硅混合电极中硅巨大的体积膨胀和应力变化对石墨容量发挥的影响,同时在电极尺度上由于石墨与硅体积变化不同引起的电极内部孔洞的产生以及离子导电通路的失效,会导致电极整体容量衰退。为了解决这个问题,作者提出了一种简单分层电极的结构设计,该设计降低了石墨与硅的接触面积,减少了硅体积变化对石墨产生的影响同时解决了电极内部局部应力和应变不均匀的问题,有效地提高了石墨-硅电极的结构稳定性和电化学性能。分层设计的有效性在软包电池中得到了验证,分层石墨/硅电极与商业NCM622匹配组装的Ah级软包电池循环100圈后依然有94.5%的容量保持率。

该工作以“Regulating the mechano-electrochemistry of graphite-silicon hybrid anode through layered electrode structure design”为题发表在期刊Journal of Energy Chemistry上。

三、图文导读

1.三种电极中不同组分容量发挥分析

概念上,揭示了离子孤立锂(I-iLi)的形成机制,拓宽了对实际贫电解液条件下锂损失形式和途径的理解,是对传统的电子孤立锂的重要补充。2.技术上,提出了电极润湿性的评估标准——电解液浸润率(EFR),该标准可推广应用于其他碱金属(如Na 和 K)电池或锂离子电池技术中。3.实践上,在原型1.4 Ah无负极NMC||Cu电池中同时实现了551 Wh kg-1的高电池级能量密度和100次循环后70%的容量保持率。

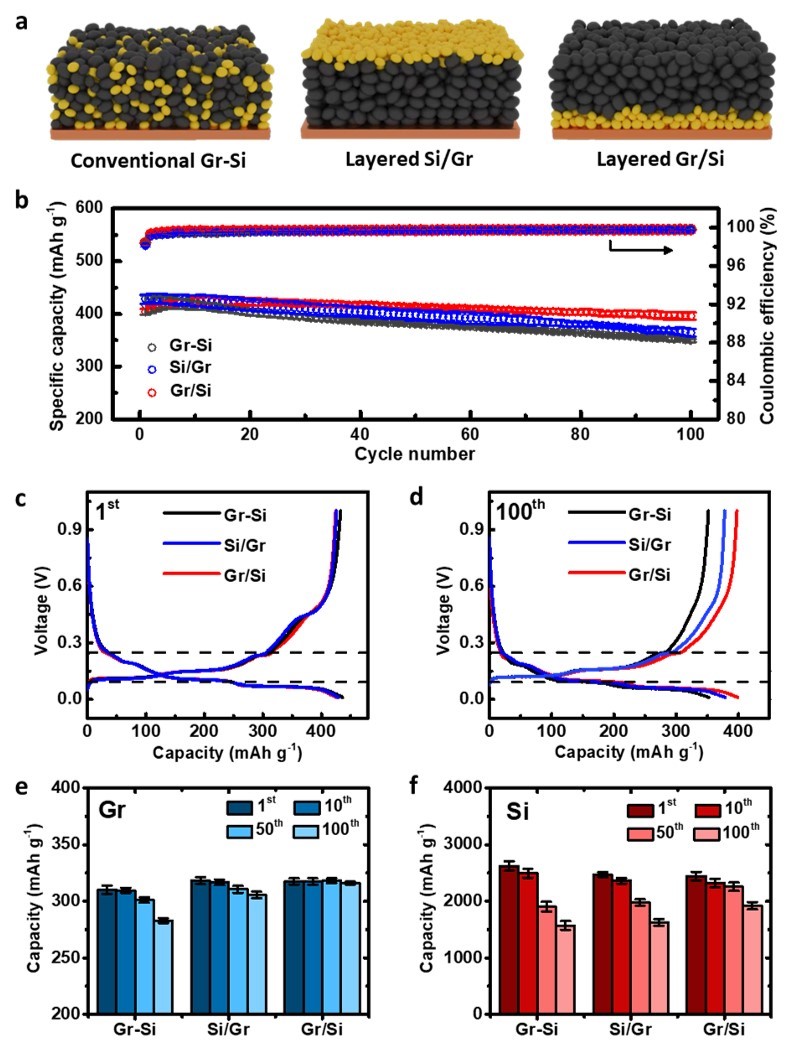

图1. (a)三种电极的结构示意图,黄色和黑色分别代表硅和石墨;(b) 三种电极0.2 C下的比容量和库伦效率对比;(c)第1圈和(d)第100圈三种电极容量-电压曲线对比;三种电极中(e)石墨和(f)硅不同圈数的容量发挥。

作者首先设计了三种材料组成相同而电极结构不同的石墨-硅电极,分别是活性材料均匀混合的石墨-硅混合电极(Gr-Si),硅在上层石墨在下层的硅/石墨电极(Si/Gr)和石墨在上层硅在下层的石墨/硅电极(Gr/Si),并对其在小电流下的循环稳定性进行研究。在三种电极的半电池中,Gr/Si电极在0.2 C的倍率条件下循环100圈后展现出最高的容量保持率(92.7%)。三种电极在循环初期的容量电压曲线相同,说明它们在初始循环中的反应动力学和锂化/脱锂行为是相同的。然而在循环100圈后,三种电极表现出不同程度的容量衰减,说明三种电极在循环过程中经历了不同的电化学-力学过程。为了探究其中的具体过程,作者首先通过容量-电压曲线解耦了三种电极中石墨和硅在不同圈数的容量发挥。在首圈充放电后,三种电极中石墨的容量发挥相同。随着循环圈数的增加,Gr-Si电极中石墨的容量发挥逐渐降低,而Gr/Si和Si/Gr电极中石墨的容量发挥变化较小。三种电极中硅的容量发挥随着循环圈数的增加都有一定程度的降低,其中Gr/Si中硅的容量发挥衰减相对最低。

2.Gr-Si电极中石墨的衰退机制

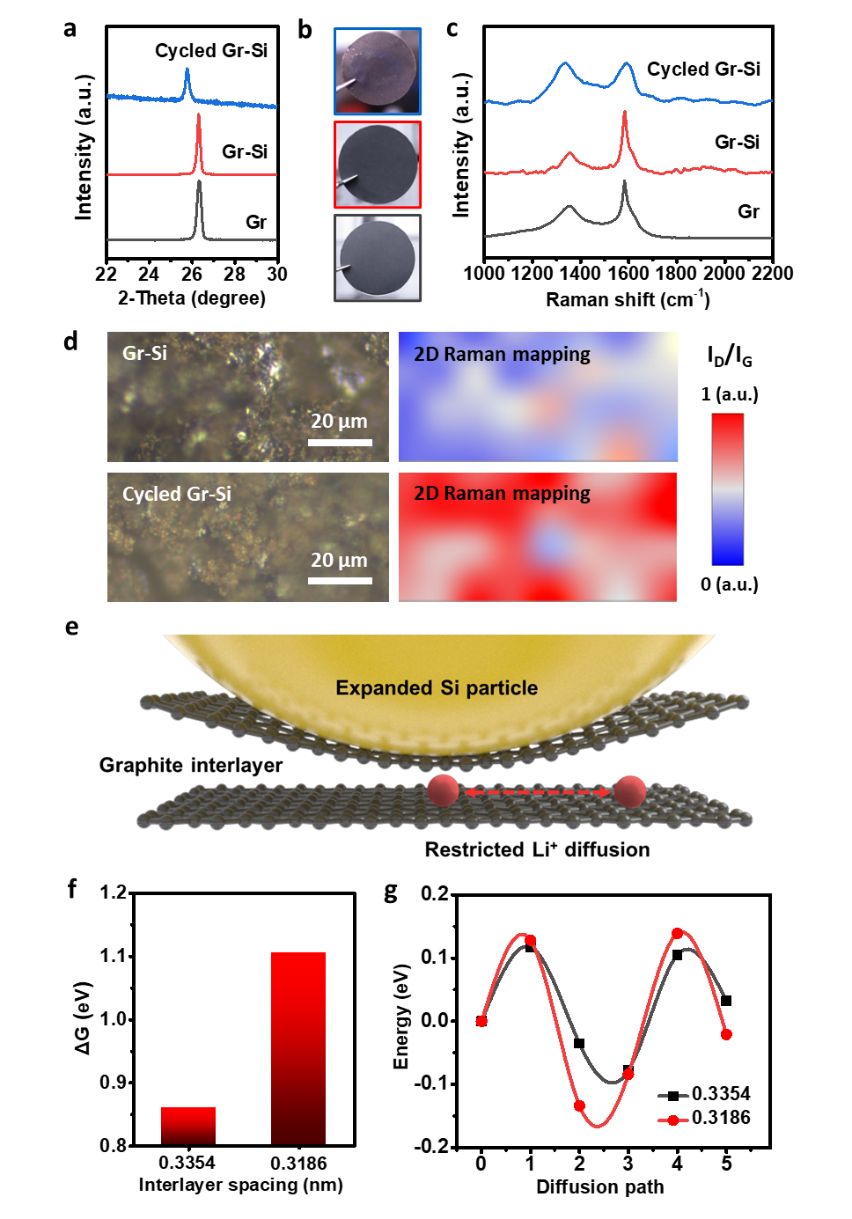

图2. Gr, Gr-Si和循环100圈后的Gr-Si电极的(a)XRD,(b)照片和(c)Raman对比;(d)Gr-Si电极循环前后的光学图片和二维Raman对比;(e)膨胀的硅与石墨之间的局部界面应力示意图;不同层间距下石墨中锂离子迁移的(f)热力学和(g)动力学计算结果。

石墨在小电流下通常有着优异的循环稳定性,因而作者进而对Gi-Si中石墨组分容量衰减的具体原因进行了探究。首先对纯石墨电极,循环前和循环后的Gi-Si电极进行XRD分析,发现循环后的Gi-Si电极中石墨的(002)峰向小角度发生偏移,说明循环后的Gi-Si电极中石墨的石墨层间存在未脱出的锂。而循环后的Gr/Si和Si/Gr电极中石墨的(002)峰没有发生明显的偏移。另外,该研究还通过原位二维拉曼测试分析了循环后三种电极中石墨的结构完整性,石墨的拉曼光谱中D峰与G峰的强度比(ID/IG),反映了石墨的缺陷程度和晶体结构对称性。循环后的Gi-Si电极中石墨ID/IG的比值增加,说明其完整性受到了破坏,缺陷增加。而循环后的Gr/Si和Si/Gr电极中石墨ID/IG的比值没有明显增加。这些结果反过来证实,在Gr-Si混合电极中,大量的Gr和Si之间的接触界面导致了石墨的性能下降。进一步,作者基于第一性原理计算研究了石墨层间锂离子迁移的热力学和动力学,结果发现在局部应力的作用下石墨中锂离子的嵌入和迁移的能垒都会增加,导致锂离子在石墨层间扩散的热力学和动力学变差。

3.石墨-硅混合电极的形貌演变

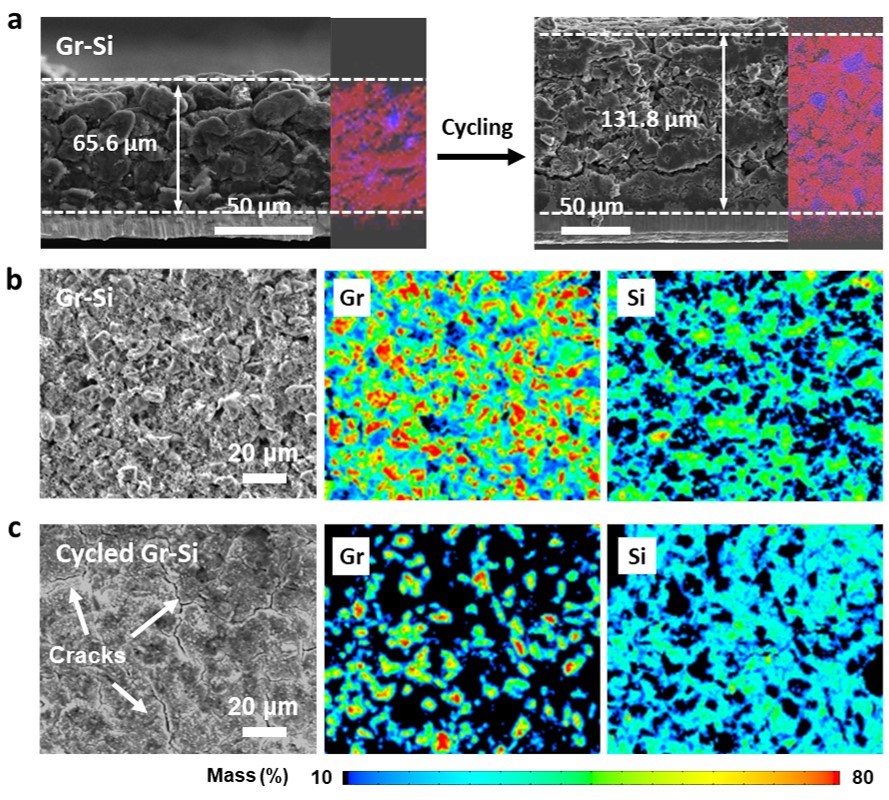

图3. (a)Gr-Si电极循环前后的截面SEM及元素分布图;(b)Gr-Si电极循环前的表面SEM和EPMA分析;(c)Gr-Si电极循环后的表面SEM和EPMA分析。

进一步,该研究对循环前后的Gr-Si电极进行了形貌表征。循环前电极的厚度为65.6 μm,经过100圈循环后,循环后电极厚度增大为131.8 μm,厚度变化高达一倍。同时可以看到电极内部充满了裂缝和孔洞,碳和硅元素的分布变得不均匀和更加集中,表明循环过程中电极中石墨和硅由原本均匀混合的状态变成了分离各自集中的状态。另外,该研究对循环前后的Gr-Si电极表面进行了电子探针(EPMA)微分析。循环100圈后,电极表面碳元素的分布区域明显减少,硅元素的分布区域增加,表明在电极循环过程中硅颗粒向电极表面迁移,导致了电极内部的结构不稳定,严重阻碍了电极内部电化学通路的畅通,导致电极阻抗的增加。

4.三种电极循环中的电化学-力学分析

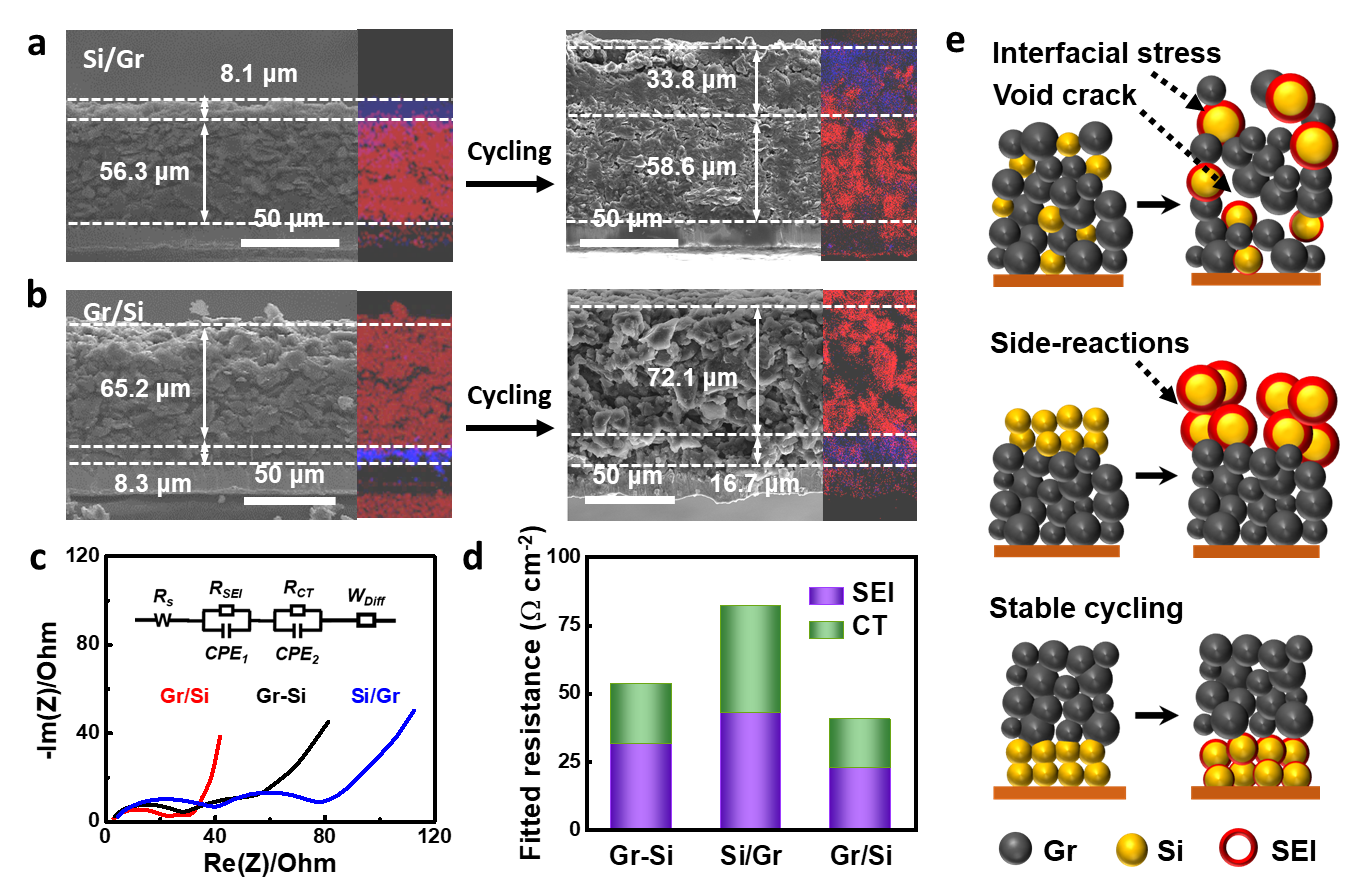

图4. (a)Si/Gr电极循环前后的截面SEM及元素分布图;(b)Gr/Si电极循环前后的截面SEM及元素分布图;Gr-Si电极循环前的表面SEM和EPMA分析;三种电极循环后的(c)EIS谱和(d)拟合阻抗谱;(e)Gr-Si和Si/Gr电极的失效机理和Gr/Si电极的稳定机理分析示意图。

两种分层结构电极中硅的容量发挥随着循环圈数的衰减程度也不相同。为了探究Si/Gr和Gr/Si电极中硅的衰减机制,该研究进一步对Si/Gr和Gr/Si电极的稳定性和动力学进行了分析。循环100圈后,Si/Gr和Gr/Si电极中石墨层的电极厚度变化很小,而Si/Gr电极中硅层的厚度由8.1 μm增加到33.8 μm,Gr/Si电极中硅层的厚度由8.3 μm增加到了16.7 μm。Si/Gr电极中硅层的厚度增加是Gr/Si的两倍,说明Si/Gr电极表面的硅层发生了更剧烈的副反应,产生了更多的副产物,这会导致电极阻抗增加,反应动力学降低。另外,循环后的EIS也表明,Si/Gr电极的RSEI和RCT远远高于Gr/Si电极,说明石墨在上层硅层在下层的电极结构在循环过程中稳定性最好。

综合以上实验结果,作者对三种电极循环过程中电极内的的电化学-力学进行了分析和总结:在Gr-Si混合电极中,硅巨大的体积变化对石墨产生的局部应力会导致石墨的性能变差,同时由于石墨与硅体积变化的不同,电极内部会产生裂缝和孔洞,导致导电通路失效,进而导致电极整体容量衰退;在Si/Gr分层电极中,石墨与硅的分层分布降低了石墨与硅的接触面积,减少了硅体积变化对石墨产生的影响,同时解决了电极内部局部应力和应变不均匀的问题,但是由于上面的硅层会发生不受限制地体积变化,因此会导致SEI不断增厚,使得电极性能衰退;而在Gr/Si分层电极中,上面的Gr层会施加向下的纵向力来限制下面Si层的整体变形和SEI的生长,因此Gr/Si电极具有最稳定的电极结构和最好的循环性能。

5.Ah级软包电池应用实例

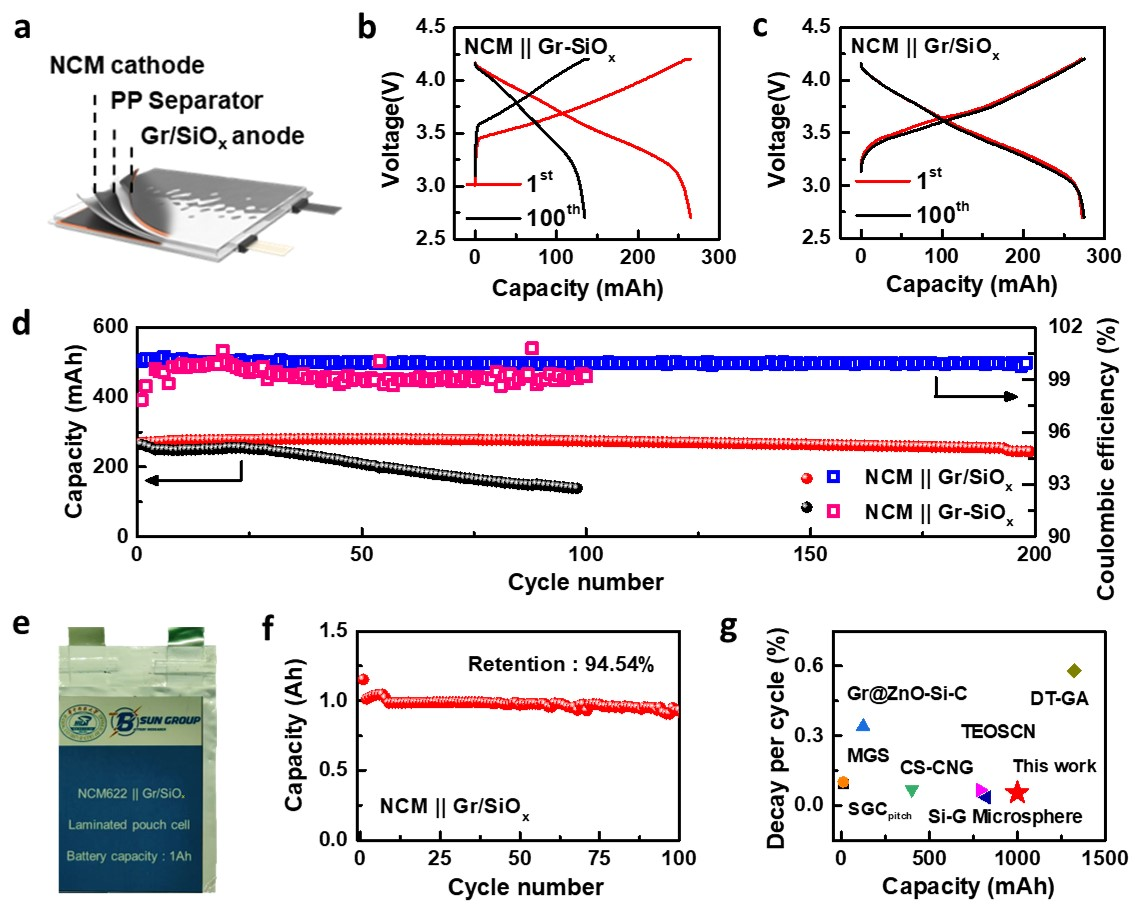

为验证分层电极结构设计在实际应用中的前景,该研究分别将Gr/SiOx和Gr-SiOx与商用NCM622正极匹配组装成软包全电池进行验证,Gr/SiOx||NCM展现出更显著的循环稳定性和更高的库伦效率。进一步,组装了Ah级的软包电池,其循环100圈后依然具有94.5%的容量保持率。由于分层Gr/Si电极制作不需要复杂的工艺,同时与现有的产业设备相匹配,因此展现出巨大的应用潜力。

图5. (a)叠片软包电池示意图;(b)Gr-SiOx||NCM和(c)Gr/SiOx||NCM第1圈和第100圈的容量-电压曲线;(d)Gr-SiOx||NCM和(c)Gr/SiOx||NCM的循环性能和库伦效率;Ah级软包电池的(e)照片和(f)循环性能;(g)本工作的制作的软包电池与近期报道的部分石墨-硅基负极组装的软包电池性能对比。

四、结论展望

本工作从电化学-力学的角度揭示了石墨-硅混合电极中两种电极材料的相互作用及其对循环稳定性的影响,在Gr-Si混合电极中,Si颗粒的显著体积变化对Gr施加了局部应力,最终导致Gr材料的容量衰减。此外,Si和Gr颗粒的体积变化率不同,诱发和促进了电极孔洞的形成和电池循环过程中电荷转移阻抗的增加。基于上述理解,作者首次提出通过分层电极结构设计(Gr/Si)作为解决Gr-Si混合电极固有的机械电化学不稳定性的策略。应用分层电极结构的Gr/Si电极组装的软包全电池展现出优异的循环稳定性。这项工作不仅阐明了传统的Gr-Si混合电极的力学-电化学不稳定性问题,而且通过简单的电极结构设计为开发先进的Gr-Si混合电极以开发高比能锂离子电池提供了全新的途径。